伊朗最高领袖的社交媒体账号,突然罕见地连发三条中文消息——这绝不是偶然。一场意味深长的战略转向,似乎正在德黑兰与北京之间悄然发生。

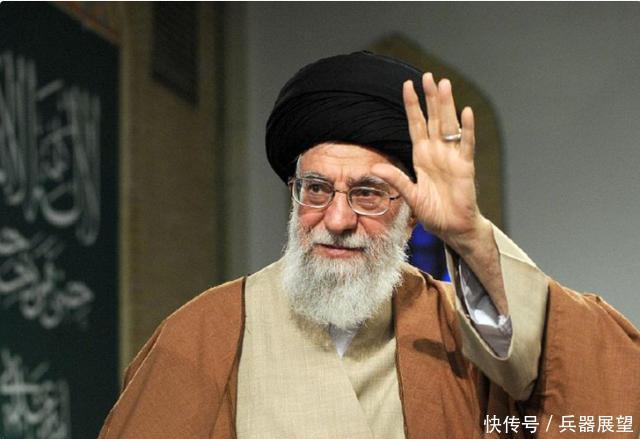

CCTV国际时讯消息称,就在8月31日伊朗总统佩泽希齐扬抵达天津参加上合峰会之际,最高领袖哈梅内伊用清晰的中文强调:“伊朗与中国作为亚洲东西两翼的文明古国,具备重塑全球格局的变革性力量。”

仔细分析哈梅内伊的三段发言,尽管表述略有差异,但核心信息高度一致:强调文明底蕴、突出变革力量,尤其反复呼吁“全面落实战略合作协议”。

这里的“战略协议”,正是指向2022年正式启动的《中伊25年全面合作计划》。

值得注意的是,发言账户是经过认证的最高领袖官方频道,用中文而非波斯语发布,针对性极强——与其说是向伊朗国内喊话,不如说是向中国公众传递政治信号。

结合佩泽希齐扬此次访华既要参加上合峰会,又确定出席九三阅兵,连续参与中国两场重大主场外交,这种安排在外交实践中并不常见,凸显出伊朗对华空前的重视程度。

微妙的是,几乎同一时间,佩泽希齐扬刚下飞机就直言:“美国美丽面孔的背后是魔鬼。”

他直言“美国煽动种族冲突、挑起国家对抗,甚至直接军事干预”,更指控美军“给巴勒斯坦和叙利亚妇女儿童带来苦难”。

这番激烈批评,出自一位曾被视为亲西方、主张与美国对话的政治人物之口,折射出伊朗统治阶层对西方信任的彻底崩塌。

尤其不能忽略的是军事背景:就在十二天前,以色列在美国支持下对伊朗发动大规模空袭,甚至炸伤总统本人、炸死多名高级将领。

而伊朗老旧的F-14战机和防空系统几乎毫无还手之力——这种切肤之痛,迫使德黑兰不得不重新审视安全依赖。

从亲西方到转向东方,伊朗似乎正在做出一道关乎国运的选择题。

事实上,哈梅内伊此次发声,重点落在一份文件上:《中伊25年全面合作计划》。

尽管该协议早已签署,但伊朗内部一直存在质疑声音,改革派担心过度依赖中国可能损害主权,保守派则顾虑宗教价值观受到冲击。

但现实摆在眼前——西方制裁纹丝不动,军事威胁日益加剧,经济困境持续深化,对伊朗而言,北京可能是最后一个能提供战略支撑的世界级伙伴。

哈梅内伊此次用中文定调,相当于一锤定音:向东看不再是选项之一,而是战略必须。

从能源贸易到基础设施,从军事装备到区域安全,伊朗需要中国的程度远超以往。尤其在美国中期选举临近、特朗普放风希望与伊朗对话的背景下,德黑兰此举也是在向华盛顿表明:自己另有选择,并非无路可走。

用中文表态,既是对中国展现诚意,也是对国内反对派明确立场:这条路,必须走下去。

但中国的立场同样清晰。

中方一贯强调不干涉内政、不搞地缘扩张,中伊合作是基于互利共赢,而非对抗第三方。

从能源安全角度看,伊朗石油对中国至关重要;从一带一路布局看,伊朗是连接欧亚的关键节点;从全球多极化趋势看,伊朗作为地区大国具有不可忽视的影响力。

然而合作也面临现实挑战:美国制裁风险仍在,伊朗内部政策稳定性存疑,再加上以色列虎视眈眈,地区冲突风险未消。

合作若要深化,伊朗必须拿出实际行动。

网传“伊朗急需采购歼-10战机、红旗-9防空系统、海军舰艇”虽未被官方证实,却反映出一个广泛共识:没有坚实的国防,就没有谈判的底气,提高军事能力也要提上日程。

目前来看,特朗普释放出愿意与伊朗对话的信号,德黑兰也仍希望解除制裁、缓解经济——但这并没有影响他们与中国靠近的节奏。

这说明伊朗已清醒:美国政策反复无常,今天谈妥的协议明天就可能作废。与其被动等待西方给予机会,不如主动打造东方战线。与中国合作,不是为了反美,而是为了生存与发展。

下一次冲突或许不远,伊朗是否真的做好了战略转向的准备?

未来局势走向取决于三个关键点:

一是《中伊25年全面合作计划》的具体落实程度,尤其在能源之外的基础设施、科技、金融等领域能否突破;

二是伊朗能否协调好对华合作与对美谈判之间的平衡,避免陷入选边站队的困境;

三是中国在中东的战略定力——既要巩固与伊朗关系,也要维持与沙特、阿联酋等国的合作,同时在巴以问题上发挥建设性作用。

值得注意的是,哈梅内伊特别强调“重塑全球格局的变革性力量”,这暗示伊朗期待的不仅是经济合作,更是在多极秩序中与中国共同重构地区安全架构。

毫无疑问,中东正进入新一轮重组期。美国战略收缩留下权力真空,以色列与伊朗对抗升级,沙特等国寻求安全自主。

在这一背景下,伊朗似乎终于找准了自己的位置。不是作为谁的棋子,而是成为棋手——与北京并肩,在动荡时代中寻找稳固的支点。

而对中国而言,一个稳定的、合作的伊朗符合一带一路倡议的长远利益,但如何平衡复杂的地缘关系、规避潜在风险,仍需高超的外交智慧。哈梅内伊的三条中文消息,或许正是这场大变局的序幕!

配配网提示:文章来自网络,不代表本站观点。